和風だしの代表!だしからとるみそ汁の基本の作り方

みそ汁に使う和風だし

みそ汁のだしは何でもいいの?

コクの出る煮干しだしがおススメです

和風だしなら何でも良いですが、今回は煮干しだしをおススメです。

豆腐やわかめ、野菜など素材そのものの味が薄いものがみそ汁の具に使われることが多いので、コクのある煮干しだしが必要となります。

逆にしっかりした味の、あさりやしじみなどの貝類はだしがいりません。

ちょっと一手間加えて、煮干しだしから味噌汁を作る

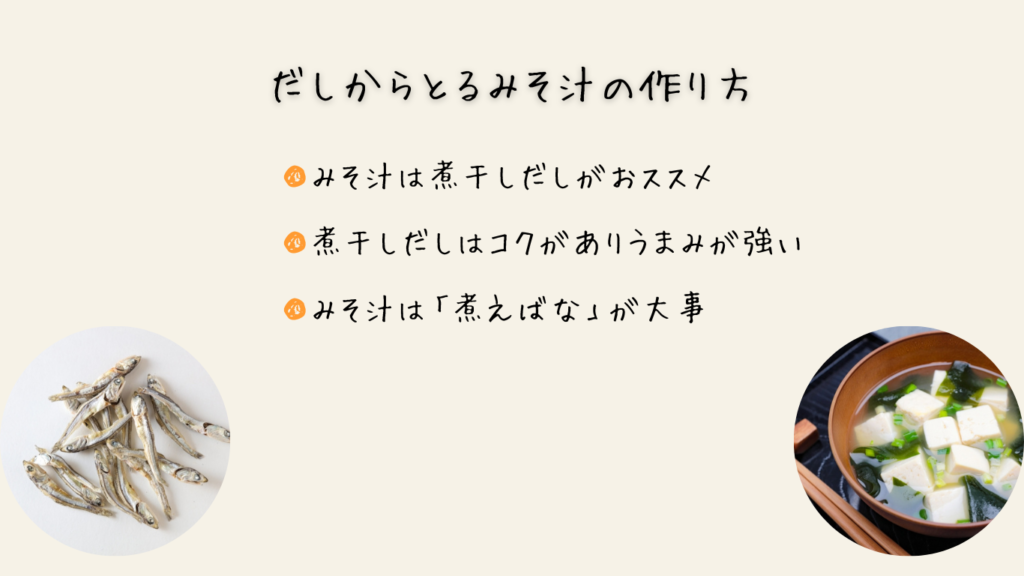

煮干しだしの煮干しって何のこと?

小魚(片口イワシ)を煮て干したものです

一般的に煮干しだしというと片口イワシのことを指します。

他にも種類があり平子煮干し(真イワシ)・ウルメ煮干し(ウルメイワシ)・アゴ煮干し(トビウオ)・アジ煮干し・鯛煮干しがあります。

煮干しだしのことを、関西ではいりこだしと呼ぶことも多いようです。

煮干しだしの作り方

煮干しの頭とわたを取って使うと苦みが出ません。頭から引っ張ってわたをとれば大体取れます。

身を半分に割り、中火にかけた鍋でから煎りしましょう。うまみが強くなり、煮干し臭さもなくなります。

お茶パックに入れるのもありです。

- 水1カップ(200ml)

- 昆布2g(2cm角)

- 煮干し3~5g(2~3尾)

- 水と昆布と煮干しを鍋に入れ、10~20分おいて中火にかける

- 煮立つ直前に昆布を取り出し、さらに5~6分コトコト煮てうまみを出す

- ボウルにザル、その上にキッチンペーパーをのせ➋をこす

コトコトとは煮干しが踊るくらいの火加減です。

煮干しだしはうまみが強く、野菜や豆腐料理、うどん汁などに最適です。

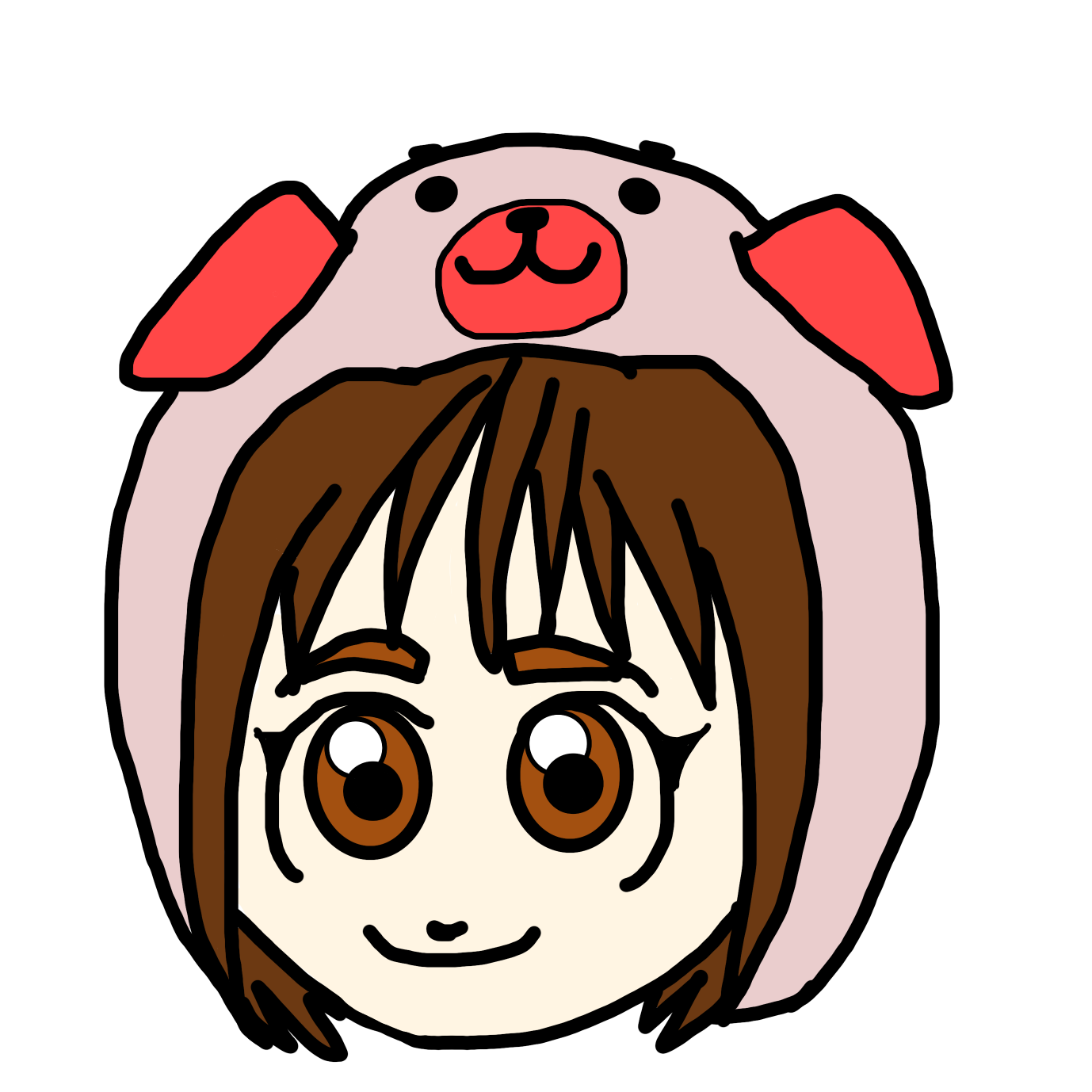

みそ汁の作り方と煮えばな

- 煮干しだし2カップ(400ml)

- みそ大さじ2程度(みその種類によります)

- 具A(大根・じゃがいもなど)

- 具B(とうふ・わかめなど)

- 具Aなどの火の通りにくいものからだしと一緒に煮る

- ❶に火が通ったらみそを溶かして入れる

- 具Bを入れて再び煮立ったら一呼吸おいて火を止める

油揚げを使うときは、みそを入れる前に入れると味が出ます。

煮立てすぎると香りが飛んで煮詰まるので注意。

汁が煮立ったところを「煮えばな」といい、みそ汁が一番美味しいとき。

すぐによそって食べましょう。

ねぎなどの「吸い口」は食べる直前に入れましょう。

まとめ

みそ汁を作る注意点

- みそを入れた後に煮立てすぎない

みそ汁は「煮えばな」で火を止めよう。

煮干しだしを作る時も煮立てすぎないように。

火加減も料理において重要です。