自己流はやめよう!料理初心者のための正しい包丁の使い方と姿勢

正しい包丁の握り方など気にしたこともない…という人が多いが、正しく握ってスムーズに切り、料理上手に近づきましょう。

包丁の使い方は大きく分けて3通り。食材や用途によって持ち方を変えよう。

包丁で手を切ったらどうしよう…

まずは正しい持ち方を覚えましょう。

固いものを切るときに滑って怪我をする。やわらかいものを切るときに身崩れしてしまう。ということはありませんか?

その問題は、包丁の持ち方に原因があります。食材によって適切な持ち方があり、持ち方によって力の伝わり方が違うのです。

持ち方を食材に合わせて変えることで怪我をしたり、見崩れしたりを防ぎやすくなります。

包丁の持ち方は大きく分けて3つあります。

- 握り型

- 押さえ型

- 指押し型

1つずつ違いを確認していきましょう。

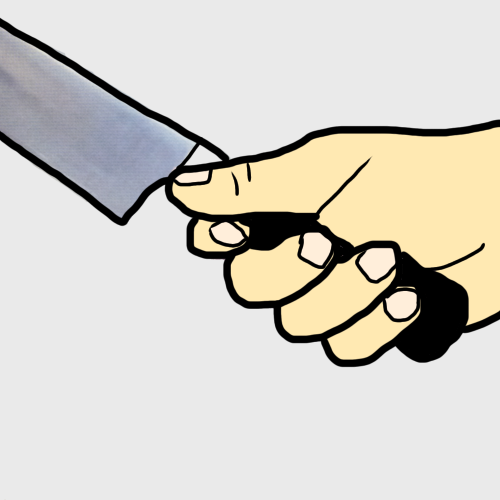

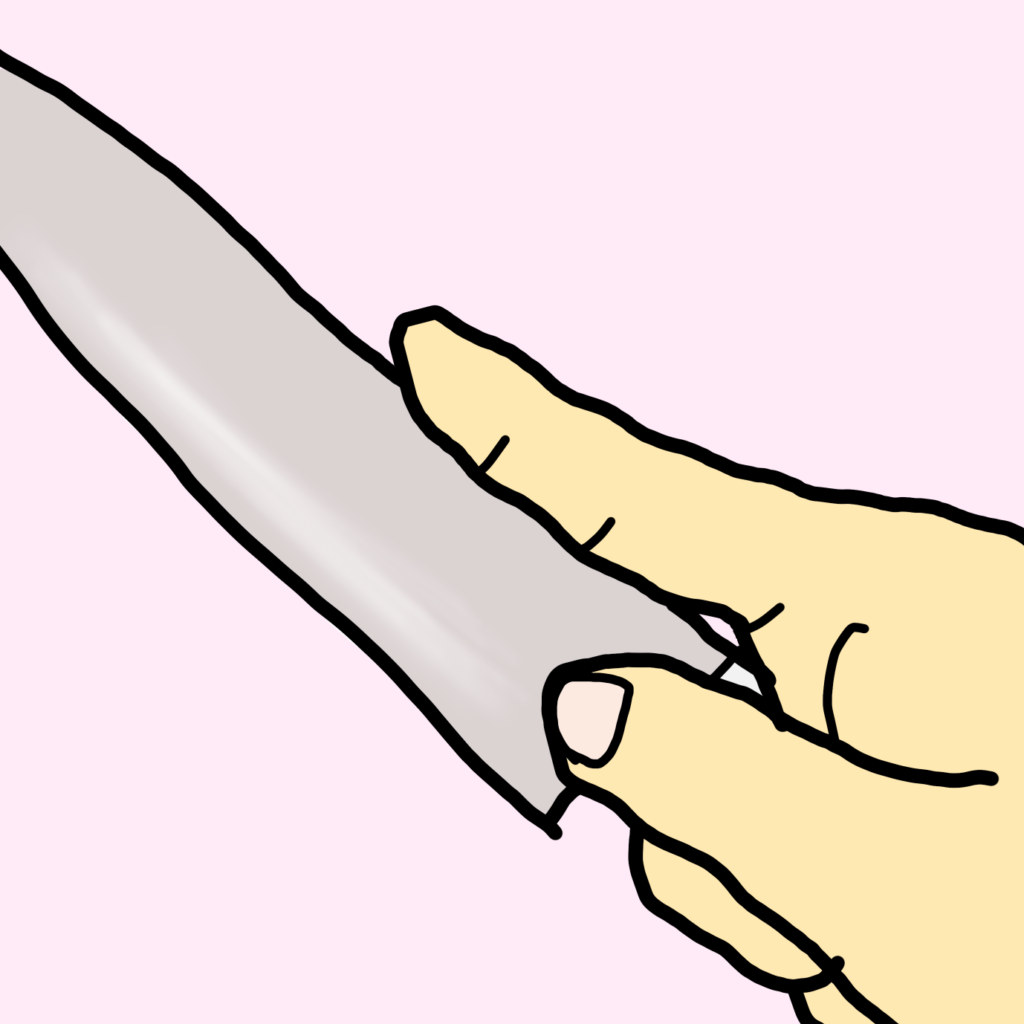

握り型

固い野菜は上から下にかけて押し切らないと上手に切ることができません。

しっかりと力を入れないと手を滑らせてケガをしたり、無駄に力を入れて疲れてしまいます。

押さえ型やゆび押し型では、しっかりと力が入りません。

画像のように包丁の柄をしっかりと握りると、刃先に力がしっかり伝わり、固い野菜が切りやすくなります。

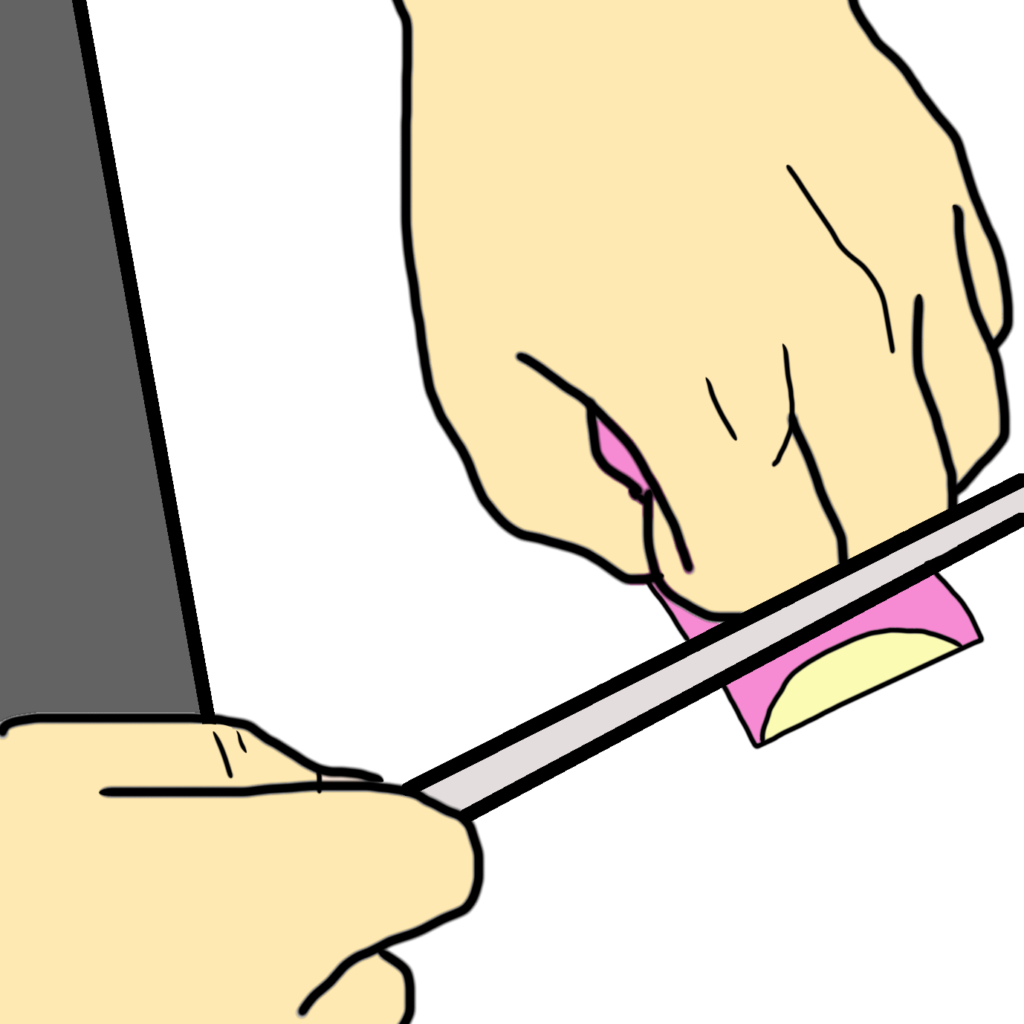

押さえ型

葉物野菜は根菜などに比べやわらかく、切るときに強い力は必要はありません。

千切りなど早く包丁を動かそうとするとき、しっかりと包丁を固定しないと指を切ってしまいます。

握り型や指押し型だと刃先がぶれやすくとても危険です。

画像のように柄と刃の部分をしっかり持つと刃先がぶれず安定した動作ができます。

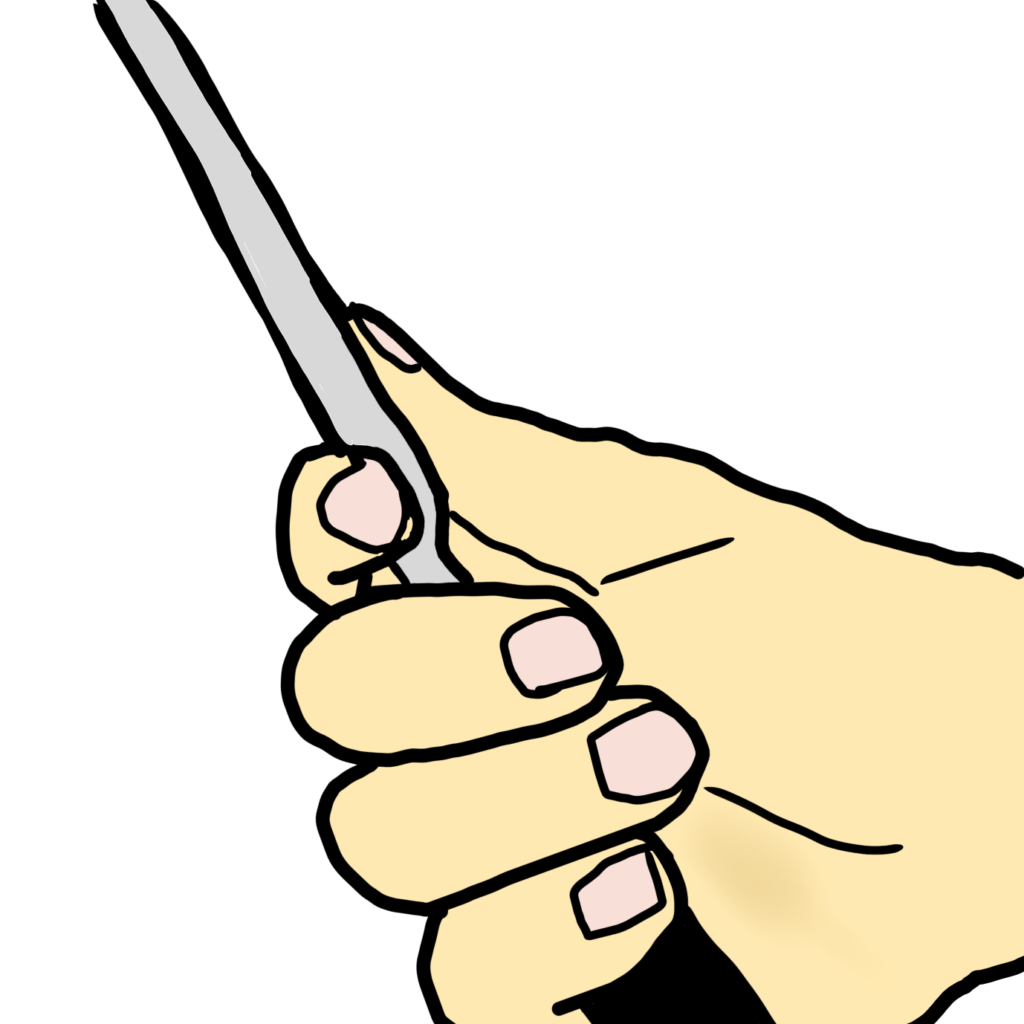

指押し型

豆腐や刺身などやわらかいものを切るときは、力も、小刻みに動かす必要もありません。

特に刺身用のブロックは刃先に力を入れると割れたり身崩れしてしまいます。

きれいに短冊切りにするには刃先の力加減が重要です。

画像のように、刃の背に人差指で包丁の先を軽く押し、包丁の刃元から刃先に向かってゆっくりと押し切りしていくと刺身の身崩れが少なくきれいな短冊切りにできます。

姿勢は左手の形と、立ち位置が大事。

立ち方って関係あるの?

姿勢を気にしてないと疲れやすかったり怪我の元ですよ。

包丁を正しく握ったら次は姿勢。間違った姿勢で包丁を使うと疲れやすくケガもしやすいので気をつけましょう。

左手はたまご型を作ろう

包丁を扱うとき、左手の形も重要です。

間違った形を作ると指を切ってしまう可能性が非常に高くなります。

もし形をパーにしてたらどうでしょう?

安定した幅で切ることが難しく、簡単に指を切ってしまいそうですよね。

親指と人差し指をくっつけ、そのほかの指も同じ形にして卵を軽く握っている形が理想です。

そのまま具材の上に乗せ、動かすときは人差し指と中指の背に包丁を接触させます。

そうすることで具材を固定でき、切りたい幅を人差し指と中指で徐々にずらして調整することで安定して切ることができますよ。

握りこぶし2つ分の空間を作り、斜めに立とう

包丁を扱うとき、立ち方も大事です。

間違った立ち方は怪我をしたり、切りにくく疲れやすくなります。

まな板と平行に立つと包丁が斜めになり、切りにくくなり、調理台に体をくっつけていると切るときに真下を見ることになり、肩や首が疲れてしまいます。まな板も調理台ギリギリに置いたら落ちてしまう可能性があるのでやめましょう。

画像のように、まな板は調理台から握りこぶし1個分空け、さらにもう1個握りこぶしを作り右斜め45度程度開くように立つ。足は肩幅くらいに開いてリラックスした状態が理想です。

まな板の下に濡れぶきんを敷くとずれにくく、まないたが落ちる可能性が低くなります。

おすすめの関連記事

おすすめの関連商品

包丁の基本がわかる本はコチラ↓↓

こだわりのキッチン用品が購入できるショップはコチラ↓↓

まとめ

包丁を使うときに注意すること

- 固いものを切るときは包丁をしっかり握る

- 小刻みに動かすときは包丁をしっかりと固定する

- 崩れやすいものは人差し指の力加減で包丁を動かす

- 左手の形に気をつける

- 立ち方とまな板の位置に注意

包丁の持ち方には大きく分けて3つある。具材や切り方によって持ち方を変えましょう。

姿勢を間違えると疲れやすくなり、上手に切れないので、左手の形とまな板の位置と立ち方に気をつけて正しい姿勢で調理しましょう。