料理初心者必見!包丁の使い方に合わせた選び方を理解して包丁を購入しよう

長くてかっこいい包丁が使いたい!

最初はステンレス製やセラミック製の三徳包丁を使った方がいいよ。

慣れてきたら切る食材に合わせて包丁を変えてみよう!

包丁を買おうとしたとき、安いものから高いもの、材質、種類が豊富すぎて「何を選べば分からない」という経験はないでしょうか?

もちろん形状や材質によって意味があり用途が違います。

格好良いからと料理人の真似をして鋼製の柳刃包丁を買うと、扱いに苦労するでしょう。

一般家庭にはステンレス製の三徳包丁が良く使用されます。最近では扱いやすいセラミック製も人気です。

それぞれの特徴を理解して、自分に適した包丁を探して購入しましょう。

包丁の使い方

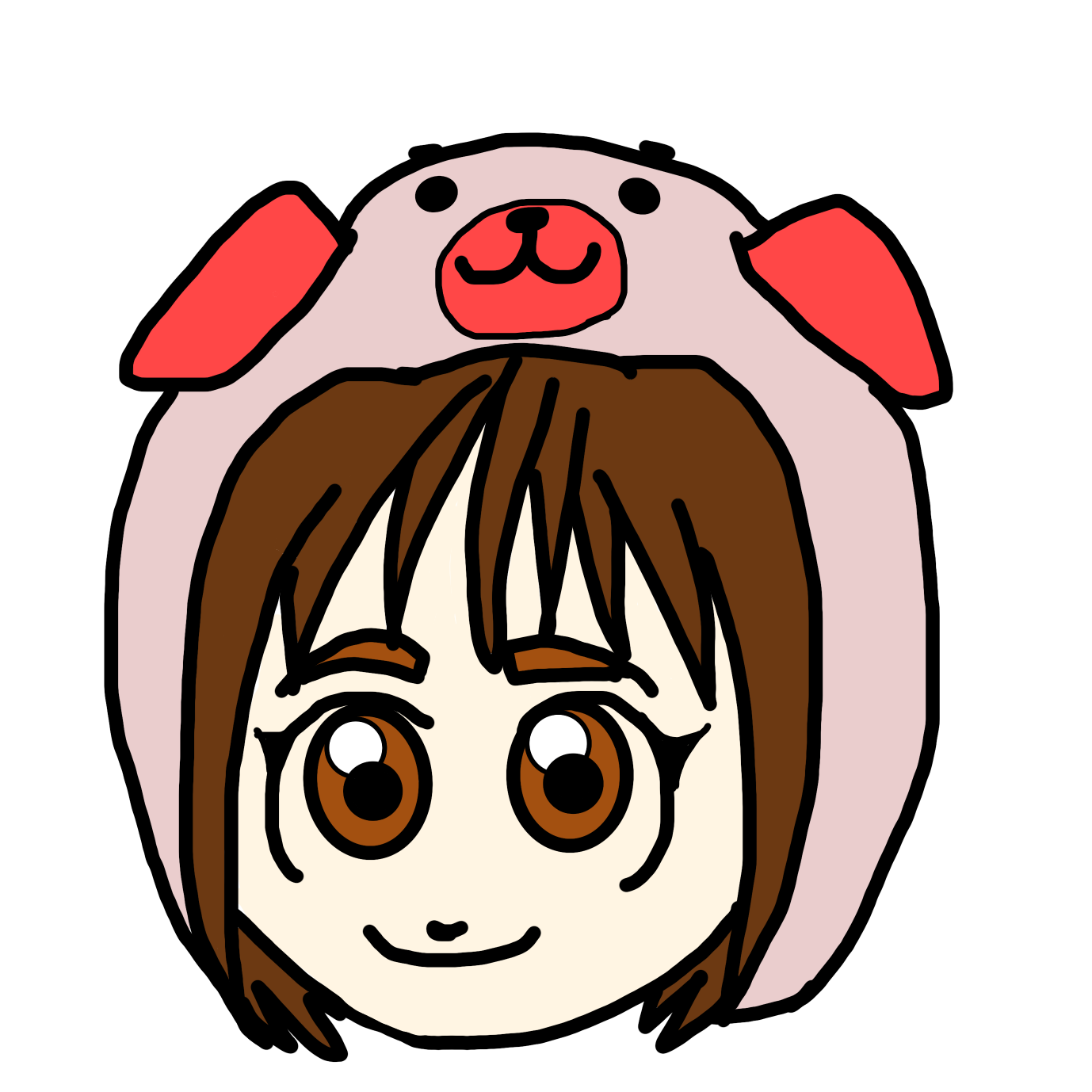

包丁の各部分の呼び名は図を参照。

刃元はじゃが芋の芽をえぐるときに使います。

刃元に近い部分の刃は野菜の皮むきなど。

中央は食材を切るときに。そぎ切やりやごぼうのささがきは先に近い部分を使います。

刃先は肉の筋切や魚のわたを出す、野菜の芯をくりぬくなど。

包丁の峰はごぼうの皮をこそげたり、かまぼこを板からはずすときに使います。

腹はにんにくに当て、上から押しつぶすときなどに。

用途に合わせて使い分けましょう。

包丁の仕組み

さしみをつくるとき、うすい包丁で引くように切り、野菜を切るときは平らな菜切り包丁で押すように切るのはなぜでしょう。

包丁で物が切れるというのは、下へ向かって押す力の一部を、両側へ向かって材料を押し分ける力に変える働きによるものです。

刃の角度が小さいほど、下へ押す力に対して両側へ押し上げる力が大きく働きます。つまりうすい刃の包丁ほど、同じものを切るのに小さな力ですむということです。

さしみのようにやわらかく切断面がなめらかなものを切るときは、切断面が密着するので、そのまま押し上げると形が崩れます。これを防ぐには包丁を動かしながら押し下げるとよいわけです。そのとき包丁を押すよりお引きながら切るほうが、先のほうほど刃はうすくなっているので、より少ない力でつぎつぎに下まで切れていくことになります。

しかし、包丁の刃のほうも材料からの抵抗力を受けますので、いくらうすい包丁がよいといっても、固いものを切るときには強さの点で得策ではありません。たとえば魚の頭をおとすようなときには、力は余計にかかっても、刃の厚い出刃包丁のほうが良いわけです。

一方、野菜は、組織がしっかりしており、切断面は魚と違って粗いので、むしろ押し下げる力を次第に強くしていく必要があります。そこで魚とは反対に押して切るわけです。

包丁の種類

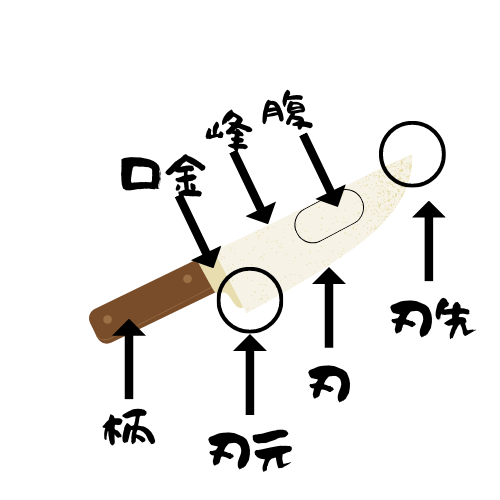

包丁の名称と用途

包丁には色々な形状のものがあり、それぞれ用途によって使い分ける。例えばさしみを切るときは「柳刃包丁」、野菜を切るときは「菜切包丁」など切る具材によって切りやすさに特化したものが作られています。

一般的な家庭では、写真のような「三徳包丁」という、日本の菜切包丁と西洋の牛刀を組み合わせ、両方の特性を持った刃物として生み出されたものがよく使われています。 三徳とは「三つの用途」を意味し、肉、魚、野菜など幅広い材料に対してさまざまな切り方が出来るというものです。

出刃包丁

ウロコを取る、頭を切り落とす、内蔵の処理をする、身をおろすと、魚の下ごしらえ全般に使う包丁です。 また甲羅を割ったり、鶏をさばいたり、骨をきったりする時にも使います。

船行包丁

漁師が漁に出る時に持って行き、舟の上で使う事が多かったそうで、魚や野菜を切るのに向いていますが、タイプ的には三徳包丁と同じく肉、魚、野菜のどれにも使用できる便利な万能包丁です。 刃は薄く軽いのでとりまわしが良く、使い勝手に優れていて、これ一本あれば大抵のことは事足ります。

鰻包丁

二段刃と呼ばれる刃の付き方で、骨切り、開き、ヒレ取りなど、うなぎを捌く各工程をスムーズにこなすための形状をしている鰻を捌くのに適した包丁です。

薄刃包丁

大根の桂剥きや野菜の千切り・スライスをするのに適している、野菜専用の和包丁。 通常の包丁とは異なり、包丁の根元からきっ先まで一直線になっているのが特徴です。 刃が薄く作られているので、切れ味がよく、「刻む・剥く・削ぐ」という動作を行いやすいのがポイントです。

柳刃包丁

生の魚介類を刺身などのために切り身などを薄く切るために使われる包丁です。 刺身を引く際に、切り口を美しく、また新鮮に保つためには一方向への引き切りであることが必要なため、刃渡りが長く作られています。

蛸引包丁

みねと刃が平行で、根本と先の幅が等しく、刃全体が細長い長方形になっている刺し身包丁です。ブロックの魚の柵から刺身を引く包丁で、切っ先が四角いタイプ。

背峯が薄く、身巾も細く先端は四角い形状の物をいいます。

柳刃より刃の幅も細くなっていて、関東型の刺身包丁とも呼ばれることも。

名称からよく蛸料理に使う包丁と思われますが、本来の刺身包丁とはこの形状の物をいいます。

菜切り包丁

野菜を切ることに特化した専門包丁で、幅が広く刃線がまっすぐな形状が特徴です。 薄く、軽く造られているので疲れにくく、その使い勝手は抜群。 白菜、キャベツなどを切るのにとても向いており、せん切りやそぎ切り、桂剥きなどに重宝します。

寿司切包丁

寿司切り包丁は巻寿司を切るための特殊包丁。刃の部分が円く曲線状に張り出しているので、巻寿司のご飯や具などを壊さないように工夫されています。

そば切包丁

生地きじを切って、そばなどの麺を作るための包丁。幅広い変形の刃に柄えをつけた独特の形をしている。

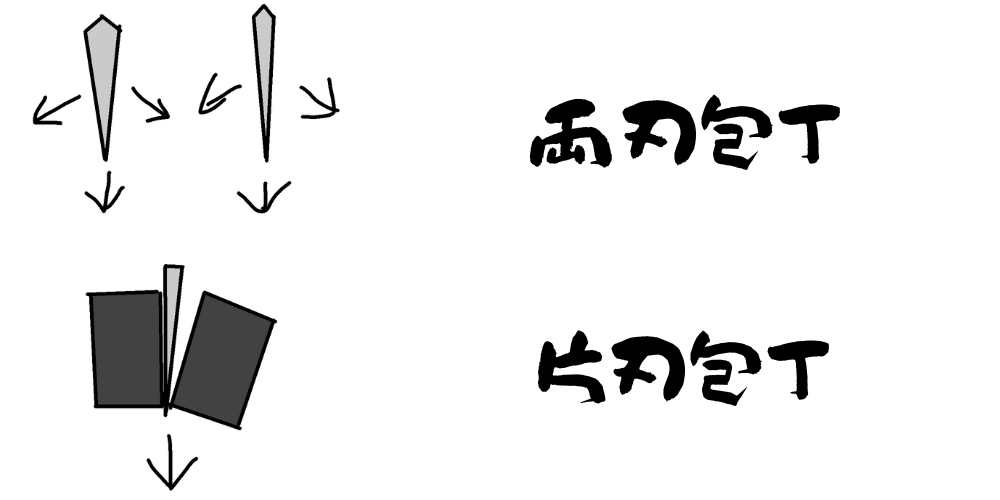

両刃と片刃

包丁には両刃と片刃とがあり、両刃では両側に押し分ける力が働くので、ジャガイモなどを真ん中から2つに切るようなときは両刃が便利です。野菜は組織がしっかりしているので、葉切包丁は一般に両刃のほうが切りやすいのです。

これに対してさしみのようにやわらかいものを端から切っていく場合は残った部分に圧力が加わらない片刃のほうが良い。片刃の場合、横への力は一方にだけ働き、反対側の材料は変形しません。両刃のものと違いまっすぐ切るのに力加減などを注意しないと上手に来るのが難しくなっています。

包丁の材質

包丁は形状のほか、材質によっても、用途や特徴がある。大きく分けて3つあるので紹介します。

ステンレス製

錆びにくい性質を持つもので扱いやすく、手入れが楽なので初心者や一般家庭でよく使われています。

厨房などの水をよく使用する場所や、雨で濡れやすい外部で使用するものでよく使用される材質です。

鋼製

固く折れにくい頑丈な材質。研ぎやすく、切れ味が良いので料理人に好まれています。

錆びやすく、手入れが難しいので一般家庭では扱いが大変かもしれません。

セラミック製

軽量で切れ味が良く、錆びないので手入れいらず。金属ではないため、食材に独特な金属臭が付くこともありません。

一方で、欠けやすいため固いものや大きいものを切るときはおススメしません。研ぐときは砥石ではなく専用の道具(シャープナー)がいります。手入れは楽ですが、食材に分けてステンレス製と組み合わせて使用するのが良いですね。

おすすめの関連記事

まとめ

包丁の使い方と選び方の注意点

- 包丁の各部分で用途が違う

- 様々な形状があり、それぞれ食材によって切りやすさに特化している

- 材質によって扱いやすさが変わる

家庭では三徳包丁が1本あればほぼ間に合う。材質は、さびにくく手入れが簡単なステンレス製か、セラミック製がおススメ。刃渡り(刃の長さ)は20㎝程度で。包丁と一口で言ってもこれだけの形状と材質があるので、使ってみて扱いやすいものを探しましょう。

オススメのショップ↓↓